今回は、「未来洞察」研究に携わる根本かおり、「アートシンキングプロジェクト」を推進する田中れな、生活者発想技術研究所所長で同じくアートシンキング研究を行う竹内慶をゲストに迎え、「未来」を起点とするそれぞれの思考技術の特徴や生活者発想との関わり、“ビッグウェルビーイング”にどうつなげていくかなどについて語ってもらいました。

さまざまな切り口から取り組む未来生活者発想

大高

今回のゲストは、「未来」の視点を基点にした発想技術を研究しているお三方です。まずは根本さんが携わる「未来洞察」とはどんな研究か、教えていただけますか。

根本

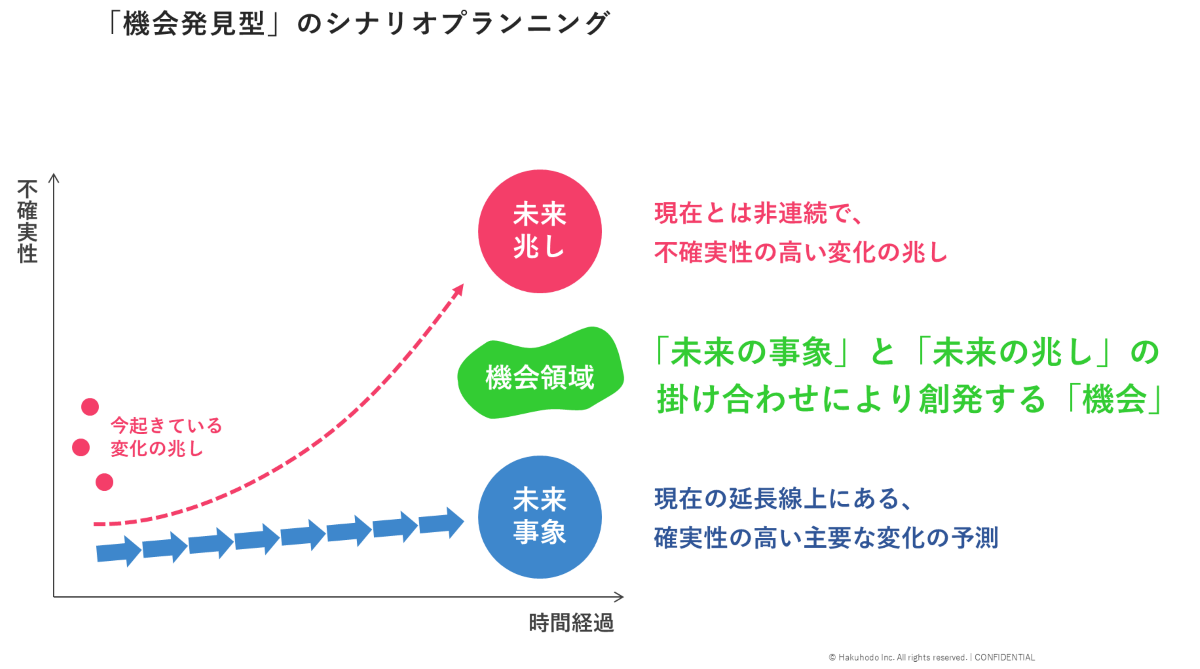

「未来洞察」はシナリオプランニングの手法の一種ですが、一般的なシナリオプランニングとの違いは「機会発見型」であるということです。確実性の高い未来だけではなく、不確実性の高い兆しや、一生活者としての、未来がこうあってほしい、ほしくない、という主観も織り交ぜながらシナリオをつくっていきます。

入社後間もなくの頃からいままで、かれこれ20年くらいこの活動に関わっています。

大高

ありがとうございます。そして田中さんがリーダーを務め、竹内さんも参加するのがアートシンキングプロジェクトです。

田中

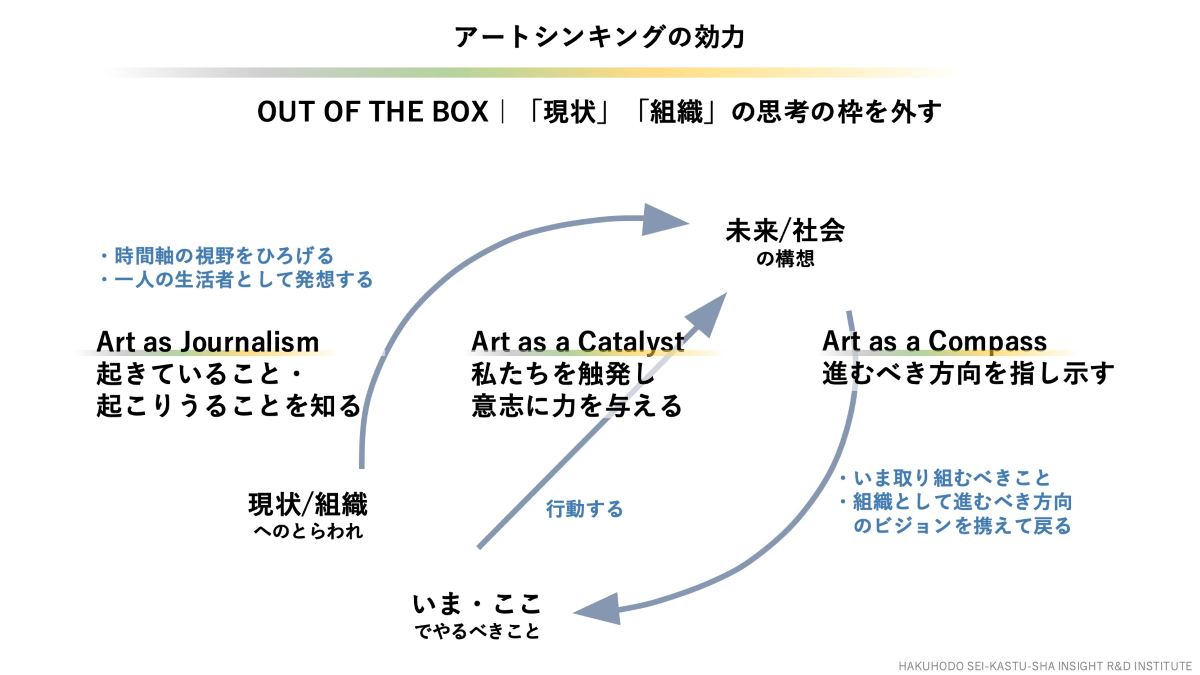

私たちが提唱するアートシンキングは、メディアアートに着目するところが特徴的です。メディアアートとは、テクノロジーを利用した芸術表現で、AIやロボティクス、バイオサイエンスなどの領域も含んだアートを指します。こういった先端的なテクノロジー、サイエンスとの境界領域で創造されるアートは、未来社会がどこに向かうかの示唆に富んでいると考えています。

そういったテクノロジーと社会の境界領域を描くメディアアートに触発され、「未来の社会と技術はどうなっていくのか」を洞察し、行動する手法をアートシンキングと言っています。

プロジェクトが始まったのが2014年で、私自身はその翌年から参加している最古参です。

竹内

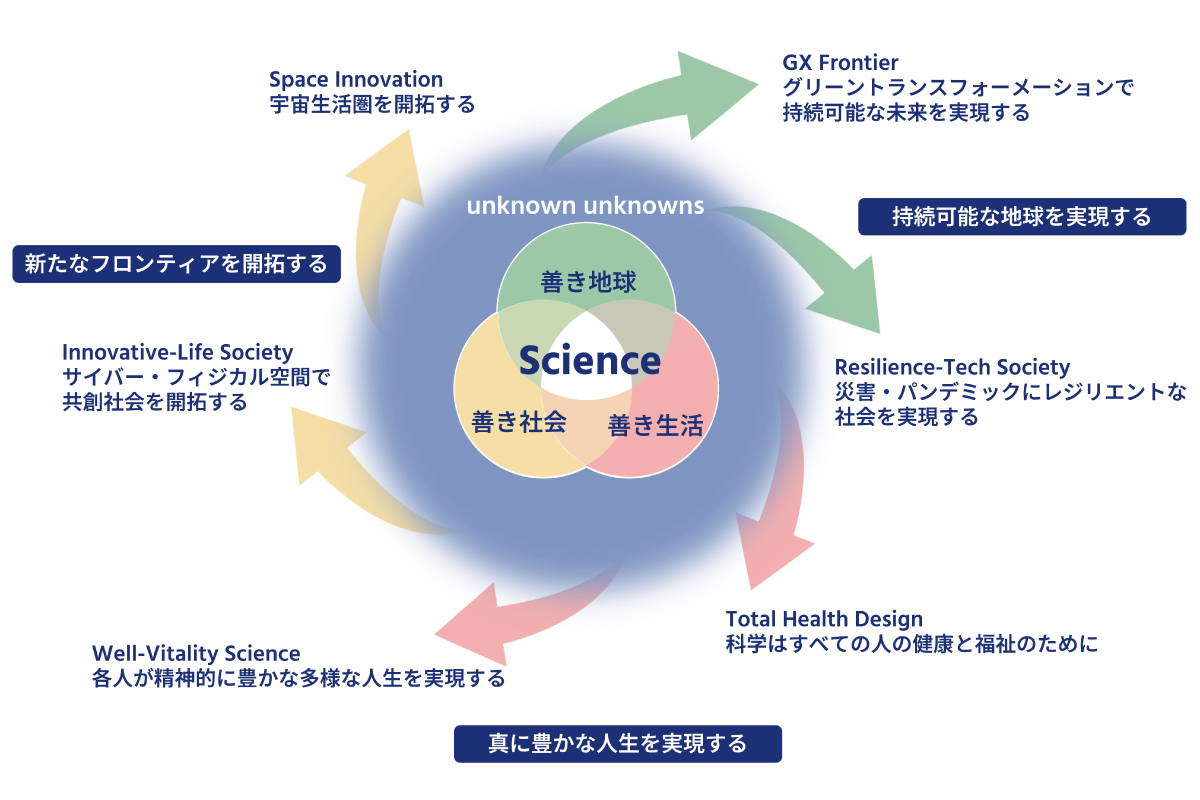

世界がどう変化し、テクノロジーがどう進もうとも、私たち一人ひとりが生きていくことでしか社会は作られません。生活者発想技術研究所では、私たち自身がどんな未来を望み、どのように行動していくかという「未来生活者発想」にさまざまな切り口から取り組んでいますが、特に象徴的に「未来」にフォーカスを当てているのが、未来洞察とアートシンキングの両研究ということになります。

大高

なるほど、ありがとうございます。

未来洞察ではこれまでどんな活動を展開されてきましたか。

根本

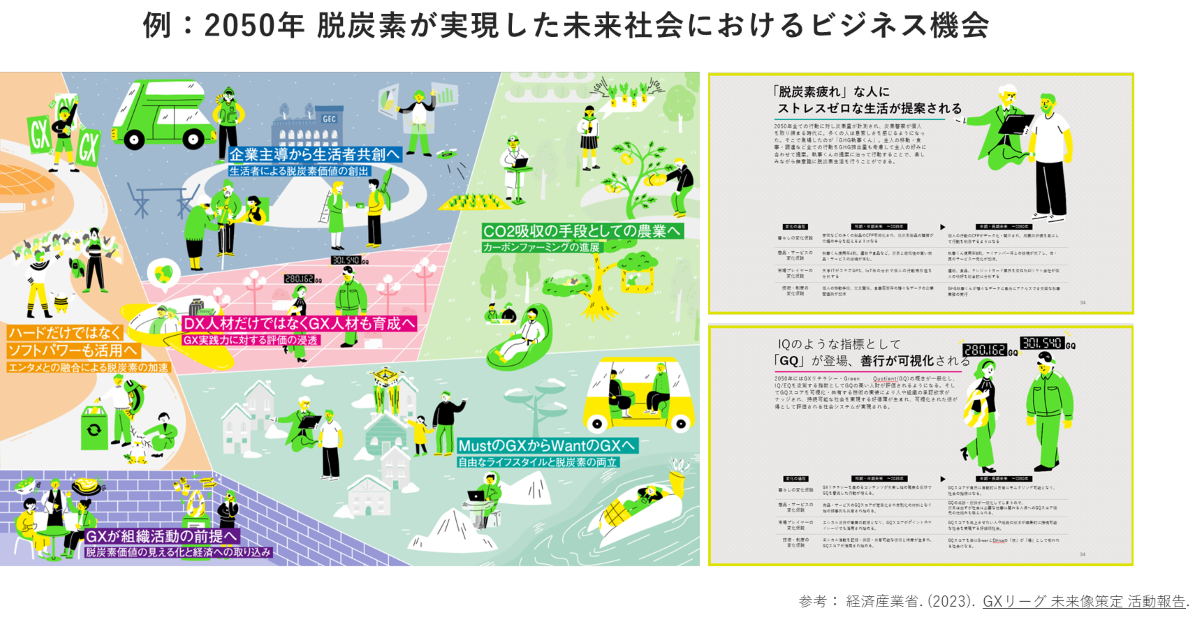

博報堂の未来洞察には25年ほどの歴史があり、私たちは大きく3つの期間に分けて整理しています。黎明期においては、主にヨーロッパで活用されていたアプローチを日本に導入するべく、アカデミアと連携しながら方法論を研究し、日本の社会やビジネスの状況に合う落とし込みの形を探っていきました。実践期/拡大期では、民間企業を中心に事業開発、商品開発、組織開発などにおける実践を進めていきました。いわゆるバックキャスティングの考え方で、20年後、30年後にどのような機会があり、それをどのように自社や自分たちの領域で実現できるかを考えるというもので、のべ100社以上の企業や団体取り組みを実施しました。そして現在は第3のフェーズにあたります。気候変動が世界的な共通トピックになっているなかで、脱炭素やや生物多様性などのソーシャルイシューに対して、行政や地域、アカデミアなど異なる立場の構成員でお互いの立場や利害を超えて腹を割って未来への対話を行う向き合うことで、ビジネスの機会だけではなく、生活の機会や社会全体の機会、ひいては地球全体でどんな機会がありうるかを見出していこうとしています。

未来洞察を実践する団体や企業は他にもありますが、博報堂ならではの強みは「共鳴」にあるのではないかと定義づけはじめています。未来洞察を実施した後のステップとして、実際にモノをつくったりビジネスの現場での活用を目指してはいますが、そもそもその前提として「こんな未来にしたいよね」という関係者同士の強い共鳴がなければ、当事者が自分事化しにくく、コミットし続けることが難しいです私たちの未来洞察では、徹底的に未来対話を重ねるだけでなく、博報堂が得意とする発想のジャンプやビジュアルの力、共創してコンセプトや潮流をつくりあげる力、生活者発想の力で「こんな未来が実現すると素敵だよね」と心から思えるような仕掛けをすべてのプロセスを散りばめています。現在のようなAIの時代にあっては、予測精度を高めるよりは、やはりこうした「共鳴」の感度を高める方が大切なのではないでしょうか。

大高

ありがとうございます。

ではアートシンキングにおけるこれまでの活動について教えてください。

田中

アートシンキングプロジェクトは、もともとオーストリアにある文化芸術機関、アルスエレクトロニカとの協業から始まりました。2014年から提携が始まり、最初の3年間は博報堂の人材開発施策として行っていて、その後クライアント企業のイノベーション支援や組織の創造性開発へ活動を広げていったという経緯があります。

研究という面での主な活動内容は、毎年9月にオーストリア・リンツ市で開催されるアルスエレクトロニカフェスティバルにおけるメディアアートに関するプロジェクトや作品、体験などから見えてきた、これからの社会をとらえる未来視点のキーワードと示唆をまとめたレポートの作成や、そこから得た気付きを元に、生活者発想に根ざす新たなリサーチフレームを開発しています。また、オリジナルの生活者調査を日本で行い、その調査内容を現地で展示し、来場者のフィードバックをさらに調査に反映していくというようなリサーチ活動も行っています。

2025年アルスエレクトロニカフェスティバルでのリサーチ展示風景

People Thinking Lab / HAKUHODO Inc., Sei-katsu-sha insight R&D Institute (JP)

問いから問いへと丁寧につなぎ、実践行動に結び付けていく

大高

最近特に注力している活動内容は何ですか。

根本

アカデミアや未来世代との共創です。一つは関西文化学術研究都市、通称「けいはんな学研都市」で、隣接する大学の学生たちに参加してもらった「未来洞察ゼミ」を実施しています。「2050縮小日本のこれからの豊かさ像」といったテーマで、様々な領域での「縮小」を前提としつつも、その中でもできるだけ希望を見出せるようなシナリオづくりを行っています。

また、東京科学大学は現在、ビジョンを軸に色々な教育や研究活動を再構築する取り組み、通称VI(ビジョナリーイニシアチブ)を進めていますが、その中の「ビジョン型の人材育成」において、東京科学大の持つ科学技術の知見やノウハウ、と、博報堂の生活者発想による未来洞察を融合していくという議論が始まっています。特に基礎研究に携わる方は、100年、200年というスパンで未来を見据えて研究をしていますから、この連携によっていろいろな可能性が開けるだろうなと期待を寄せています。

竹内

東京科学大学にとっては、技術ドリブンに寄りすぎず生活者・社会の側から技術を考えることにつながるし、博報堂にとっては、楽観的な未来を描きがちなところに、シビアで現実的な研究者の視点を入れられることになる。両者の掛け合わせで、思考を非常に豊かにできるのではないでしょうか。

大高

アートシンキングにおいて、特に力を入れている活動は何ですか。

田中

一説によると、誕生時は真新しかった技術も25年経つと商用化され普及していくと言われています。同様に、いまのメディアアートを見ることで、20年、30年先のトレンドの種を見つけることができると考えています。メディア論の大家、マーシャル・マクルーハンの「アートは未来の探査機」という言葉の通り、メディアアートは未来社会の一端を見せてくれる。必ずしも良いことだけではなく、つい目を逸らしがちな領域も含めて表現され、より感覚的に私たちに体験可能な形で示してくれます。そういったアートから得た兆しや着目すべき課題への気づきなどを広く伝えていくことに注力していきたいですね。また、企業や組織がそうした兆しをどう社内に伝え共有していくかという課題に対し、しっかり伴走していけるようなプログラムも必要だと思います。

大高

活動体として大切にしている点について、アートシンキングの方からお願いします。

田中

たとえば軍事利用目的で開発されたドローンが現在では演出技術に活用されているように、技術そのものに意味はなく、どう使いどういう意味を持たせるかは、生活者や社会にかかっています。ドローンの演出技術としての活用も、もとはアルスエレクトロニカのフューチャーラボが「夜空にもし絵を描くことができたら?」というテーマでアートに落とし込んだのがきっかけと聞いています。意図された用途から、自由に意味を引き離してくれるのがアートの力。一瞬の見立てでスパークさせるのではなく、「どう使うか」「誰のためにそれをやるか」と、問いから問いにつなげていくような活動を丁寧に紡いでいきたいです。

大高

不確実な世の中だし、正解がない時代だからこそ、重要な視点かもしれませんね。

竹内さんはいかがですか。

竹内

アートシンキングのプロジェクトでは、企業や組織に所属する私たちやクライアントの皆さんがアートに触発されてどう行動するかという、実践のきっかけや触媒としてアートをとらえています。「デザインシンキング」は人間中心であることが前提ですが、アートシンキングは、「そもそも人間中心でいいのか」というところから揺さぶってくる。過去から現在までの積み上げや固定観念、組織の常識など、「いま・ここ」への囚われから一度解き放たれて、未来や世界を見て、また「いま・ここ」に戻り、どういう一歩を踏み出せるかを考える。それを繰り返します。未来洞察では「不確実性を味方につけるシナリオプランニング」と言っているように、「どうしていきたいか」という主観と、「どうしていくか」という実践行動にいかに結びつけていくかという点は、両プロジェクト共に重要だと思います。

大高

未来洞察で大切にしているマインドセットはありますか。

根本

場づくりから議論の設計、メンバー選定、インプット収集や分析のリサーチ、シナリオ創発といったあらゆるプロセスで、いかに楽しさやワクワクを担保し「共鳴」を生み出せるかを考えています。巷では未来に対する恐怖訴求が多く語られていますし、現実の世界ではできない理由ばかりを見出してしまうという状況はどうしてもありますので、プロジェクトの中ではあえて「こういう未来がいいよね」「じゃあどうすればいいか」を皆で共鳴し合いながら前向きに考える。まさに不確実性を味方につけてそれを楽しむことに留意しています。

未来洞察では、すでに決まっている計画などに基づく「あるべき未来」と、主観も含めた「ありたい未来」、予測不可能なことも含めた「ありうる未来」を別のものとしてまずは考えます。そのうえで、丁寧にそれらを循環させ融合させていくと、「~べき」で固まってた思考が少しずつ溶けていき、共鳴が生まれやすくなる。そうしたステップを丁寧に踏んでいくことで、ワクワクする楽しい未来の切り口、アイデアがたくさん生まれるのを実感しています。

腸内細菌から家族、社会、地球上のすべての存在の視点からウェルビーイングを考える

大高

各活動体が大事にしている生活者発想と、ビッグウェルビーイングについてのお考えをお聞かせください。

田中

プランニングにおいては、自分の思考に対して「本当にそうか?」と問いかける他者が自分の中にいることが重要です。たとえば今年のアルスエレクトロニカフェスティバルでは、街中で交わされる愛情表現からAIが都市の“親密度”を測るとか、難民や認知症の方のナラティブを聞き、AIがその情景を可視化して映し出すという作品がありました。個人が大切にしたい記憶を合成するとか、他者と共有可能にするためにAIが使われていた。そのように他者の視点を得られたり、自分じゃない人を取り入れることができるのがアートだし、アートがセンサーとして機能する点だと思います。

また数年前から、惑星を中心とするプラネタリーセンタード発想、「Self As We」などの文脈で、ビッグウェルビーイングに近しい思想が語られ始めています。「私たち」というとき、それは腸内細菌もあれば動植物、AIも含めた、地球上のすべての存在ともとらえることができる。そんな「私たち」がどう連携して生きるのかを考えることが、ビッグウェルビーイングの視点だと思います。

根本

未来洞察の大きな特徴の一つに、「デマンドサイドイノベーション」があります。つまり、「こういう計画があるから実現させましょう」「こういう技術があるから活用しましょう」といった供給側の視点だけではなく、「それって個人の気持ちや暮らしはどう変わるんだっけ?」など、デマンドサイドの視点も重視するということ。そのような生活者発想を交ぜて考えることで、もともと想定していた未来の可能性をさらに広げることができると考えています。

また「あるべき」という社会全体の要請と、「ありたい」という主観、予測しきれない「ありうる」を行き来する中で、人・社会・地球のすべてが豊かになる機会を見つけるということ自体が、ビッグウェルビーイングに近づいていくことだと思います。

竹内

受け身ではなく、それぞれが一人の生活者としてどんな未来を想い、どんな行動をするかを考えさせてくれる…アートシンキングも未来洞察もそのきっかけになります。

また、“ウェルビーイング”は基本的に一人の人間の心身の主観的幸福感として語られてきましたが、一人ひとりの生活が集まっているのが組織であり、社会、ひいては地球全体です。生活空間の中で、そうした自分以外の他者や人間以外の存在、あるいは人の集合体としての組織や社会のことをどれだけ想像できるか。そういう広い意味での生活者のウェルビーイングをどう実現していくかを考えることが重要です。オーストリアの建築家、F・フンデルトヴァッサーは、人間はリアルな生物としての皮膚、服、住居、コミュニティや社会、地球環境という「五つの皮膚」に取り囲まれていて、どこがダメージを受けても必ずつながって返ってくるという話をしています。まさに「大きなウェルビーイング」の視点と言えるのではないでしょうか。

HDYグループのグローバルパーパスにも、「生活者、企業、社会。それぞれの内なる想いを解き放ち、時代をひらく力にする。」とあります。企業も社会も生活者の集合であり、その先にある地球環境までも視野に入れながら、共鳴を起こしていけば、「時代をひらく力」も大きくなっていくと思います。

大高

「未来」つながりで素晴らしい話を伺えて、大きな勉強になりました。ありがとうございました!

生活者発想技術研究所 上席研究員・イノベーションプラニングディレクター/東京科学大学 特任准教授

広告づくりの現場で多岐に渡る領域のブランディングに携わる。その後、未来洞察に軸足を置いた事業・商品開発、組織・人材開発などの業務に従事。モビリティ、ヘルスケア、脱炭素、生物多様性など、幅広い領域やテーマにおける未来像策定プロジェクトを推進。

生活者発想技術研究所 上席研究員/イノベーションプラニングディレクター

2007年博報堂入社。アートシンキングを起点に、企業のイノベーション支援プログラムを多数提供。未来社会での課題発見のリサーチ・アクションプラン開発など、未来を構想するプログラム制作、アーティストと協働するコミュニティづくりに従事している。アルスエレクトロニカとの協働プロジェクトを2015年から推進。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。

博報堂生活者発想技術研究所 所長

2001年博報堂入社。マーケティング部門を経て、2004年よりブランドデザイン専門組織の立ち上げに参画。約20年にわたり多様なクライアント企業のブランドづくりとイノベーション支援の業務に従事し、2024年9月から現職。「リベラルアーツ×ビジネス」「アートシンキング×デザインシンキング」など、領域横断型のアプローチを推進する。オーストリアを拠点とする文化芸術機関アルスエレクトロニカとの協働プロジェクトでは、博報堂側のリーダーを務める。

主な著書に『ブランドらしさのつくり方』(共著、2006年、ダイヤモンド社)。

東京大学文学部行動文化学科(社会学専修課程)卒業。

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 客員准教授。

博報堂 生活者発想技術研究所 所長補佐

博報堂 100年生活者研究所 所長

1990年博報堂入社。30年間にわたりマーケティングの戦略立案や、新商品開発、新規事業開発などを手掛ける。また、1,000回以上の様々なワークショップでファシリテーターとしての実績を持つ。2013年、「生活者共創マーケティング」を専業にした株式会社VoiceVisionを博報堂の子会社として起業し、代表取締役社長に就任。2023年より博報堂100年生活者研究所所長就任。巣鴨でお客様のお話を聴くカフェを運営し、ひとり一人の声から新しいしあわせの探求を産官学共創で目指している。